こんにちは、加藤工務店です。

本格的な夏の暑さが続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?一年の中でも暑さが厳しい今、エアコンを長時間使うご家庭も多いのでは?

窓を閉め切る時間が長くなるこの季節、室内にこもる「生活臭」が気になる…というお声もよくいただきます。自宅にいると意外に気づかないのですが、数日家を空けて帰ってきた時や、お客様にとっては気になったてもなかなか指摘されることはないですよね。

特に夏は、湿気や汗、食事などのにおいが混ざり合い、不快感につながることも。今回は、そんな生活臭の原因と対策について、日頃できることから、リフォームによる解決方法まで、分かりやすくご紹介していきます。快適なおうち時間を過ごすヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。

生活臭の主な原因とは?日常に潜むにおいのもと

生活臭は、日々の暮らしの中で自然と発生するにおいのことです。特定のにおいではなく、いくつかの要素が混ざり合って発生するのが特徴です。以下のようなものが、主な原因として挙げられます。

よくある生活臭の種類

- □ペットのにおい:毛やフケ、トイレの臭いがこもりやすく、長期間気づかないこともあります。

- □排水溝の臭い:キッチンや洗面所の排水口から上がる臭いは、雑菌や油汚れが原因です。

- □たばこの煙:壁紙やカーテンなどに付着し、長時間においが残りやすいです。

- □カビ臭:湿度の高い場所にカビが発生すると、独特の不快なにおいを発するようになります。

- □料理のにおい:揚げ物や焼き魚など、調理後のにおいが空間に残ってしまうこともあります。

これらのにおいが混ざり合うことで、「なんとなくにおう」「帰宅したときにムッとする」といった生活臭に発展します。

日常生活でできる!生活臭を防ぐ5つの習慣

生活臭を完全にゼロにするのは難しいですが、日々の習慣でかなり軽減することができます。ちょっとした心がけで、家の中を快適に保ちましょう。

-

生活臭対策のポイント

- □こまめな換気

朝晩の涼しい時間に窓を開け、空気を入れ替えるだけでも効果的です。サーキュレーターを使って空気の流れを作るのもおすすめです。 - □布製品のケア

カーテン、ソファカバー、クッションなどは、においを吸いやすい素材です。定期的な洗濯やファブリックミストの活用が◎。 - □排水口・水回りの掃除

週に1度は排水口のフタを開けて掃除を。 - □エアコンや換気扇のフィルター掃除

フィルターが汚れていると、においのもとを室内に循環させてしまいます。定期的な清掃でにおいの元をシャットアウト。 - □ゴミ出しのタイミングを見直す

とくに生ゴミは夏場に臭いやすいもの。冷凍保存したり、こまめに処理するなどの工夫をしましょう。

これらの対策を習慣づけることで、においに悩まない暮らしにぐっと近づきます。

キッチンや浴室、トイレなどの水回りは、使ったあとにサッと拭き掃除をしたり、市販の消臭アイテムと併用すれば、より清潔で快適な空間をキープしやすくなりますよ。

壁紙や湿気対策でにおいを抑える!リフォームという選択肢

※画像はイメージです

根本的に生活臭を軽減したいと考える方には、リフォームによる改善がおすすめです。とくに築年数の経ったお住まいや、においの染みつきが気になる場合は、内装リフォームが大きな効果を発揮します。

- □壁紙を張り替えて消臭・抗菌効果をプラス

消臭機能のある壁紙に張り替えることで、空間にこもるにおいを吸収・分解してくれます。たばこ臭やペット臭、調理臭の対策にも効果的。さらに、抗菌・防カビ効果のあるタイプを選べば、においの原因菌の繁殖も抑えられます。 - □湿気対策リフォームでカビ臭を防止

梅雨や夏の湿気がこもりやすい場所には、調湿効果のある内装材(例:珪藻土、エコカラットなど)を取り入れるのがおすすめです。湿度を自動で調整してくれるため、カビの発生を防ぎ、結果としてにおいも発生しにくくなります。 - □換気設備の見直しも重要ポイント

24時間換気システムの導入や、トイレ・浴室の換気扇の性能アップも有効です。空気の流れをしっかり確保することで、においの滞留を防ぎます。

リフォームなら、においの「元」からしっかり対策でき、同時に室内の快適性やデザイン性も高まります。

においに悩まない快適空間はつくれます

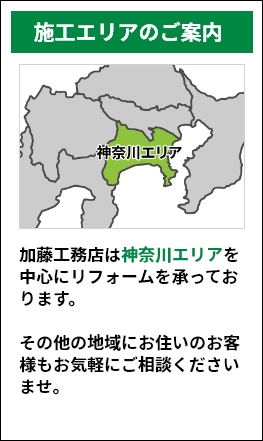

生活臭は、ちょっとした工夫や習慣の見直し、そして必要に応じたリフォームで大きく改善できます。日々の生活がもっと快適になるよう、私たち加藤工務店では、お客様の暮らしに寄り添ったご提案を大切にしています。

「最近、家のにおいが気になるな」「一度プロに相談してみたいな」そんな時は、どうぞお気軽にご相談くださいね!