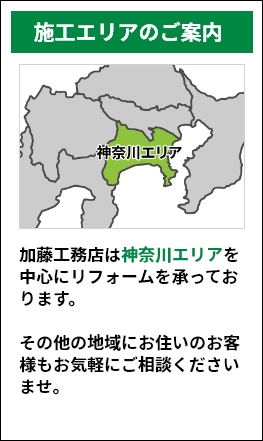

“冬の断捨離” 空いたスペースを活かすリフォーム術

こんにちは、加藤工務店です。

年の瀬が近づき、大掃除や整理整頓などで家の中をじっくり見直す機会が触れるこの季節。「この一年で物が増えた」「使っていない部屋がある」など、冬は暮らしの“棚卸し”が進む時期です。

特に断捨離をきっかけに空いたスペースが生まれると、「ここを有効活用したい」という方も多いのではないでしょうか。今回は、冬の断捨離で生まれたスペースを、暮らしに役立つ空間へ変えるリフォーム術をご紹介します。

空いたスペースを“価値ある空間”に変えるリフォーム術

空いたスペースは、ただ整理されただけでは「使えていない空間」のままになります。しかし、少しの工夫や部分リフォームを加えることで、暮らしの質を高める“価値ある空間”へと変えることができます。

【壁や隙間スペース】壁際・すき間・廊下の一角を収納ステーションへ

※画像はイメージです

ちょっとした空きでも、

・可動棚による“調整しやすい棚収納”

・玄関脇の帽子・手袋・防寒具のまとめ置き

・掃除アイテムの定位置を作る

など、日常動線が大幅に良くなるケースが多いです。とくに冬は外出時の持ち物が増えるため、玄関近くの収納強化が好評です。

【小規模スペース】押し入れ・1室の一角 → 作業・趣味スペースへ

※画像はイメージです

押し入れサイズの空きスペースは、可動棚を設けたり、ロールスクリーンで仕切って必要な時に開閉できるようにするなど、アレンジも可能でリフォームの“伸びしろ”が最も大きい部分です。

・在宅ワークのためのコンパクトデスク

・ドレッサースペース

・読み書きができる小さな書斎

・ミシンや手芸、模型作りなどの趣味のコーナー

など、個室を作るほどではない“自分の領域”がほしい方に人気です。

40〜50代では「自分の時間を充実させたい」「隠れ家のようなスペースがほしい」という声が多く、押し入れ、床の間などの活用は満足度の高いリフォームのひとつです。

【中規模スペース】空き部屋やクローゼット跡地 “家事がラクになる”動線補助スペースへ

※画像はイメージです

また、空き部屋やクローゼット跡地を“室内干し+ストック収納”に変更すると、洗濯動線が大きく改善されます。湿度調整のための換気扇や除湿機スペースを設けたりすることも可能です。特に花粉や黄砂の季節に備えたい方に人気です。

ほかにも、物が減ったからこそ、残したものをより使いやすくする「収納強化リフォーム」も効果的。可動棚や引き出し収納を追加してデッドスペースを無くすと、家事効率が大きく上がります。冬はニットや厚手の衣類が多くなるため、奥行きを調整できる棚を設置すると衣替えもしやすくなります。

【大規模スペース】子ども部屋・使っていない予備室 → 新しいライフステージへ

※画像はイメージです

子どもが独立して使われなくなった部屋は、暮らしの質を上げる最適な空間になります。

例えば、

・趣味のギア収納ルーム(キャンプ・釣り・スキーなど)

・シアタールーム・読書室

・来客用のマルチルーム

・将来の介護・在宅医療に備える部屋

など、長期的に使える空間に整えることができます。

また、可動式の間仕切りを使って、ライフスタイルの変化に合わせて“使い回せる部屋”にするリフォームも増加しています。

無駄を作らないための注意点

※画像はイメージです

空いたスペースを活かす際は、まず「何のために使うのか」を明確にすることが重要です。用途が曖昧なまま棚や造作を作ると、かえって動線を塞いでしまったり、新たな物置になってしまったりすることもあります。

また、今だけでなく5年後・10年後を見据えて“可変性のあるつくり”にすることが理想です。可動棚・パイプハンガー・フレキシブルな収納ユニットなどを組み合わせると、ライフスタイルの変化に対応しやすくなります。

せっかく減らした物がまた増えないよう、「持ち物の量に合った収納」を意識して計画すると、無駄のない快適な空間に仕上がります。

冬の断捨離で生まれたスペースは、住まいをレベルアップさせる絶好の機会。使い道が決まらない空間こそ、暮らしの質を大きく変えるポテンシャルがあります。小さな改善から大きな変身まで、ぜひこの冬に見直してみてください。