外壁の雨だれ汚れを徹底解説!プロが教える除去と予防策

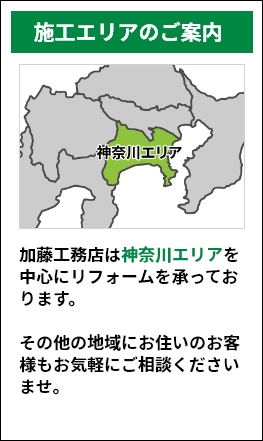

こんにちは、加藤工務店です。

残暑が厳しい日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

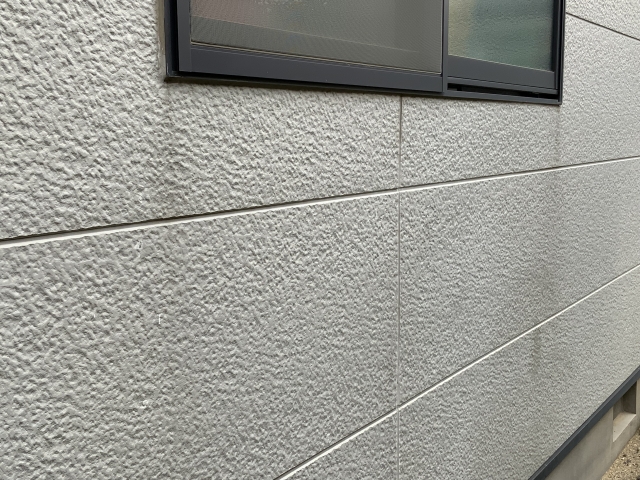

8月も終わりに近づき、ふと外壁に目をやると、いつの間にか黒い筋のような汚れがこびりついていることに気づくかもしれません。特に長雨の後やゲリラ豪雨などの後には目立ちやすくなる、この黒い筋の正体は、実は「雨だれ」。住まいの美観を損ねるだけでなく、建物の劣化サインかもしれません。今回は、そんな厄介な雨だれ汚れの正体から、その除去方法、そして汚れがつかないようにするための予防策まで、分かりやすく解説していきます。

その黒い筋、なぜできる?雨だれ汚れの正体

雨だれは、単に雨の跡ではありません。大気中の排気ガスやホコリ、カビ、コケなどが外壁に付着し、それらが雨水と混ざり合ってできる「複合的な汚れ」です。

特に、窓やサッシの下から伝う雨水が、これらの汚れを溶かしながら筋となって流れ落ちることで、あの独特な黒い模様ができてしまいます。一度ついてしまうと、洗剤をつけたスポンジでゴシゴシこすっても、なかなか落ちないのがこの汚れの厄介な点です。

また、高所の作業は危険が伴うため、ご自身で無理に落とそうとすると、外壁を傷つけてしまったり、転落事故につながったりするリスクもあります。

雨だれ汚れの効果的な除去方法

頑固な雨だれ汚れも、軽度なものであればご家庭で対応できる場合があります。まずは、以下の方法を試してみましょう。

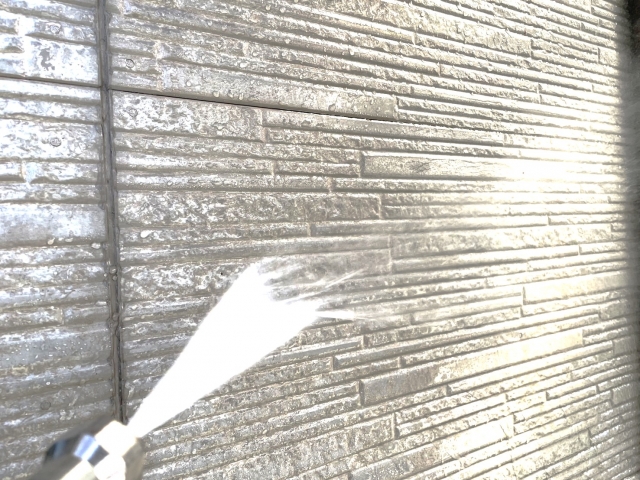

家庭用高圧洗浄機

手軽に購入できる家庭用高圧洗浄機を使えば、広範囲の汚れを効率よく落とせます。ただし、水圧が強すぎると外壁を傷つけてしまうため、必ず目立たない場所で試してから、適切な水圧に調整することが重要です。

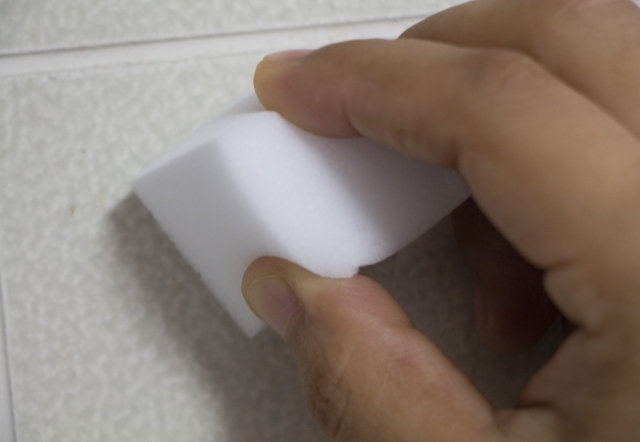

メラミンスポンジ

汚れがひどくない場合は、水に濡らしたメラミンスポンジで優しくこすってみましょう。小さな範囲の汚れであれば、洗剤を使わずに落とすことができます。

専用の洗浄剤

ホームセンターなどで販売されている外壁用の洗浄剤を使用するのも一つの方法です。使用方法をよく読み、壁材に合ったものを選びましょう。

ご自身での作業が難しい場合や、高所の汚れ、広範囲にわたる頑固な汚れには、無理をせずプロの力を借りるのも賢い選択です。専門の業者であれば、外壁の材質や汚れの種類を見極め、高圧洗浄やバイオ洗浄といった専門的な方法で、建物を傷めることなく徹底的に汚れを落とすことができます。

雨だれを「防ぐ」ための予防策は?

せっかく外壁をキレイにしても、またすぐに汚れてしまっては意味がありません。雨だれを根本から防ぐためには、以下のような予防策が効果的です。

-

窓やサッシに伝い水防止材を設置

窓に「水切り板」や「伝い水防止材」を取り付けることで、雨水が直接壁を伝って流れ落ちるのを防ぎます。これにより、汚れの筋ができるのを効果的に抑えることができます。

-

汚れにくい塗料で外壁塗装

※画像はイメージです

リフォームの際に、低汚染性塗料や光触媒塗料を選ぶことで、外壁を汚れから守ることができます。

低汚染性塗料

汚れが付着しにくい性質を持つ塗料です。塗膜の表面が滑らかで、汚れがこびりつきにくく、雨水が降るたびに汚れを洗い流してくれる「セルフクリーニング機能」を持つものもあります。

光触媒塗料

太陽の光(紫外線)を利用して、汚れを分解する特殊な塗料です。分解された汚れは、雨によって洗い流されるため、長期にわたって外壁の美観を保つことができます。

これらの塗料は一般的なものより費用は高くなりますが、塗り替えサイクルを延ばすことができ、メンテナンスの手間が省けるという大きなメリットがあります。

見た目だけじゃない!外壁は建物を守る大切なバリア

雨だれ汚れは見た目の問題だけでなく、外壁の劣化のサインであることも少なくありません。小さなひび割れや塗装の剥がれを放置すると、そこから雨水が建物内部に侵入し、構造材を腐食させてしまう原因にもなります。

定期的な点検と適切なメンテナンスを行うことが、建物を長持ちさせるためには不可欠です。

安心・安全はプロにお任せを

※画像はイメージです

ご自身でできる対策もありますが、高所作業や、外壁の状態を正確に判断することは難しいものです。

外壁の汚れが気になる、ひび割れを見つけた、そろそろ塗り替え時期かな?など、何かお困りのことがあれば、まずは私たちプロにご相談ください。建物の状態を診断し、お客様のお住まいに最適な解決策をご提案させていただきます。

無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。